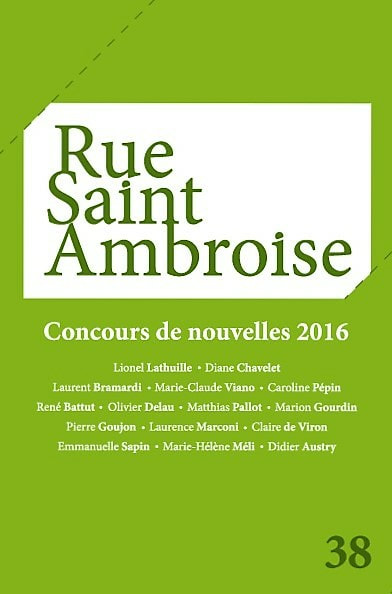

Les Maisons,

dans le N° 38 de la revue Rue St Ambroise.

07/1972 – Dans trente-cinq ans, voici les choses que je verrai. Il y avait peu de chances que je les voie un jour et précisément ce jour-là, trente cinq ans plus tard ; et pourtant, il était sûr, étant vivant, que je verrai quelque chose, ce jour-là ; quelque chose d’improbable, finalement.

01/1981 – C’est une station balnéaire, une ville saisonnière qui grandit et meurt tous les ans, prise entre la forêt et l’océan. Nous habitons juste à côté. Ici les maisons sont cachées dans de grands pins ; les arbres se balancent toujours, agités par la pulsation incessante des vagues proches, dans un long bruissement fait du frottement de milliers d’aiguilles et de l’odeur aiguë de la résine. Nous allons voir l’océan, en voiture ; nous montons au sommet de la dune, dans le crépuscule, rouge en été, gris et violet en hiver. Mes parents arrêtent le moteur et nous regardons, sans rien dire. Le bruit sourd du ressac. En famille. Je ne sais plus combien nous sommes, combien de fois nous venons, qui nous étions, en général, à chaque fois, le temps que nous attendons, là en haut.

L’hiver la ville est abandonnée, des tas de sable se dessinent dans les creux, dans les coins, négligés, comme de la neige sèche. Les façades muettes et fermées dans le bleu de la nuit qui tombe vite. Nous roulons dans des rues désertes et silencieuses, des rues droites, parallèles au littoral tout proche et se recoupant cependant toutes dans le centre ville, attirées par les boutiques fermées.

Il y a un cinéma, un peu excentré, dans l’une de ces rues sableuses et bleues ; il s’appelle l’Atlantic, ou l’Atlantide, un nom froid et majestueux comme l’eau sans fin que nous venons voir. Une façade néo-classique ou art-déco, je ne sais pas encore, un peu ridicule avec son étage unique, au milieu des façades modernes des résidences d’été et des vieilles maisons au toit en pointe. Son nom est inscrit en lettres bien droites, peintes en rouge écaillé sur l’écru grisâtre du mur.

Dans le cocon chaud de l’habitacle de la voiture mes parents me disent en riant que nous sommes bien au bord de l’Atlantique. Cet océan est l’Atlantique, d’où le nom du cinéma. Un grand soulagement me traverse. J’avais peur que ce soit le Pacifique, un nom trop long, trop épais, trop tiède pour cette grande étendue que l’on voit, ici. De l’autre côté, me disent-ils, c’est l’Amérique. Ils me disent : c'est si loin qu'il fait encore jour là-bas. J’essaie d’imaginer cette distance, en face de moi, vers ce soleil qui décline et que nous sommes venus voir mourir. J’essaie aussi d’imaginer la distance froide et opaque entre la surface écumeuse, métallique, et les lointains fonds marins ; cette masse abyssale, parcourue de vies géantes et aveugles.

J’ai peur de cette eau.

Je voudrais que tu sois là.

28/09/2007 – Je prends en photo la tasse vide de mon premier café à Montréal.

11/2004 – Je devrais demander des certificats de présence, de ma présence, aux gens avec qui je suis. Cela me rassurerait sur mes propres souvenirs. Une paperasserie solide ; indiscutable.

Je pourrais ainsi être sûr de ce que je te dis. Je vais bientôt arriver à me poser la question, je le sais, de savoir si j’étais là, ou pas. Des souvenirs que je fabrique, ma vie que j’invente, ou des choses que j’oublie – des gens, que j’oublie. Que j’invente.

Je crois que si tu étais là, je douterais moins. En fait, je ne me poserais même pas la question. Un simple témoin épargnerait à mon existence le constant procès de sa relecture.

27/09/2007 – Je suis dans la queue de l’avion. Devant moi les sièges se rangent sagement dans une parfaite perspective qui rend hommage à la taille de l’appareil. Au-dessus de nous des écrans diffusent des clips rayonnants sur les sourires du Québec, sur les paysages radieux du Québec. Tu le sais bien, je n’aime pas l’avion ; enfin, j’y ai toujours froid. Je le sais par avance. Et le bruit. Nous décollons ; le meilleur moment. Nous volons maintenant. Sur les écrans on nous indique notre vitesse (neuf cent kilomètres par heure), notre altitude (neuf mille mètres ; je calcule : soit la distance que nous parcourons en un peu moins de quarante secondes) ; et en dessous du fuselage défilent des terres que nous ne foulerons jamais, des plaines océaniques aplaties sous quatre mille mètres supplémentaires d’eau froide. Je voudrais savoir la température qu’il fait, dehors. Je suis un flocon. Ma tête est un flocon ; dense et dur, trop lourd pour mon cou. Il tombe, traverse la carlingue, sa chute devient de plus en plus rapide, le vent glacé s’accélère, le frottement de l’air trop rare enflamme mes joues de flocon, une flamme bleue qui ne brûle pas, je me pose sur un tapis dense, moelleux et gelé, le lit que les cadavres de mes compagnons flocons dessinent en blanc sur ces paysages sans fin du nouveau monde ; ou alors je fonds doucement sur l’eau salée de l’atlantique, verte d’abord, et puis noire enfin.

Je sursaute, je me réveille. La chute n’aura pas duré trop longtemps. Je demande une couverture à l’hôtesse, j’ai froid. « Je vais essayer de dormir », te dis-tu.

09/2005 – Prendre des photos, cela me fait penser à toi. M’oblige à penser à toi : j’essaie d’imaginer qui pourra bien regarder ces images.

03/10/2007 – J'ai loué une voiture, je suis parti vers le nord. Une voiture-jouet : je découvre les boites automatiques sur les grandes avenues de Montréal. Je veux voir les baleines ; enfin. Le temps est superbe, un été indien. Les forêts sont en feu, du rouge et du jaune à perte de vue. Je vais à Tadoussac, deux jours de route ; la veille un arrêt à Québec, et puis je continue ; j'arrive là-bas, le ciel est gris. Je roule au-dessus du Saint Laurent qui déjà ressemble à une mer, un peu plate, un peu plus modeste, je prends un bac ; j'imagine là, sous ces eaux vertes battues par le vent, ces corps immenses qui se meuvent. Je ne suis pas sûr qu'ils y soient, je m'échine à distinguer des souffles que je ne vois pas, j'ai peur, j'ai un moment l'impression que mon séjour se noie ; et puis je rencontre un jeune biologiste, dans la station touristique où tout le monde s’arrête, qui me dit que j'ai de la chance, qu'avec le beau temps elles sont restées plus longtemps que d'ordinaire, que j'en verrai. Je repars, je longe la côte, je prends des petites routes qui débouchent sur des rives de pierre dure, magnifiques ; je me tiens sur ces rochers, à mes pieds une falaise sous-marine plonge à trois cent mètres, à pic. J'imagine, j'ai le vertige, j'ai froid ; je souris. J'invente des corps de géants. Et puis une troupe de bélugas passe devant moi. Des dos blancs qui lentement respirent.

Une joie élémentaire, qui me touche sans m’être destinée. Ton absence d’un coup me terrifie.

04/10/2007 – Le lendemain il fait un grand soleil, une journée magnifique. Je peux prendre un bateau, je peux voir un troupeau entier de rorquals communs, pendant trois heures. Et l'après-midi encore des petits rorquals au bord de la côte, à peine à dix mètres de moi. Dans un grand calme. Dans un bain de sérénité.

Je ne me suis pas demandé sur l'instant si la joie de ce moment était légitime ; elle était simplement là. Le mur bruissant de la forêt derrière moi, le vent, les rochers arrondis, le souffle puissant de ces corps étranges, par moment, la chaleur du soleil cachée par la fraîcheur de la saison, et mon attente, assis sur ces rochers meulés par la glace des hivers que je ne verrai pas. J'aurais aimé partager cet instant. Je suis heureux de te le dire. J’entends : de te le raconter.

07/2008 – Maintenant, depuis que je suis allé là-bas, par-delà les eaux, je ne peux pas m’empêcher de penser à cela, justement, à ‘là-bas’. A ces animaux, indifférents, majestueux, qui existent.

J’ai besoin de raconter tout cela. Un besoin élémentaire, dénué de toute intention ; de tout destinataire.

C’est simple : les chances que tu te trouves là, en cet endroit précis, quelque part au Canada, dans la clémence inespérée de cet automne, étaient quasi nulles ; comme partout ailleurs, n’importe où ailleurs. Et pourtant, tu avais bien à te trouver quelque part, ce jour-là, toutes ces années après être né. Te dis-tu.

04/10/2007 – Une de leurs bouchées me nourrit pour un mois, un de leurs souffles est une semaine de mon sommeil. Elles glissent dans l’eau froide, s’effacent pour un an. On ne sait pas où elles vont. Elles ne savent pas qu’on les observe. Je les regarde émerger, puis replonger, évoluer sans la perception de ma présence. Je t’écris, sachant que tu n’existes pas, que tu ne me liras jamais.

L’année prochaine elles reviendront vers ces rivages. Je voudrais que tu sois là. Je voudrais que tu saches ces instants que j’ai vécus.

Que tu connaisses ce soulagement, celui que j’éprouve là, assis sur ces rochers, le dos au soleil, le visage dans le vent doux. Que la conscience inconfortable de ton inexistence, cette conscience de toi s’estompe parfois. Je voudrais que, parfois, tu puisses toi aussi oublier que tu n’existes pas ; et qu’ainsi à ton tour tu penses à moi, posé à la crête émergée de falaises sous-marines et terrifiantes, perché au ras de trois cent mètres d’eau traversés de vies cyclopéennes, où, dans un même élan, j’oublie que j’existe et je pense à toi qui n’existes pas.

07/1973 – Je voudrais que tu sois là pour te dire que je m’en vais.

04/10/2007 – Assis tous les deux, ici, dans cet apaisement, les dos noirs et majestueux défilant par instants devant nous, dans le bruit discret des vagues, les panaches de souffles gigantesques suspendus sur le bleu de l’eau, loin, juste à la limite physique de notre vision. Je te dirais je te quitte et nous sourirons ensemble. Je me lèverai et je te laisserai ici, devant ces grandeurs désolées que tu aimes.